FITZCARRALDO LÄSST GRÜSSEN

Schon oft wurde ich gefragt, „Was suchst Du am Ende der Welt?“. Die Antworten darauf sind ebenso vielschichtig wie meine Reisen. Ein Aspekt der Suche besteht darin, überall auf der Welt neue Wege zu finden, idealerweise Pionierrouten. Genau wie der portugiesische Seefahrer Christoph Kolumbus 1492 auf der Suche nach einem alternativen Weg nach Indien war, versuche ich im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten, ungewöhnliche Überland-Routen und kreative Länder-Querverbindungen in meine Planungen mit einzubeziehen. Derartige Grenzüberschreitungen, vor allem, wenn sie nicht gerade offiziellen Charakter haben, üben immer einen ganz besonderen Reiz auf mich aus. Ja, sie ziehen mich sogar magisch an.

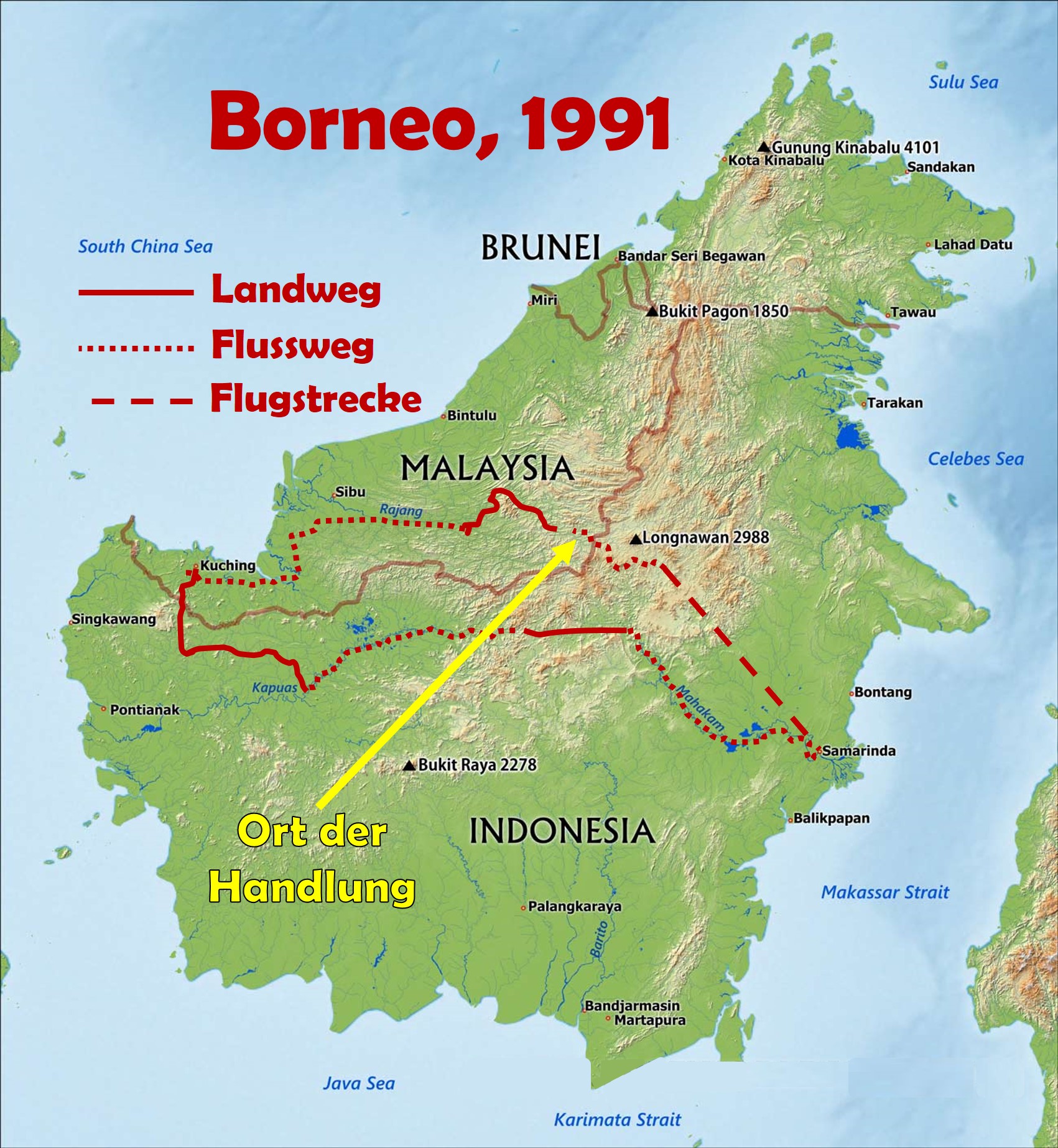

Ziemlich genau 500 Jahre nach Kolumbus erfolgreicher Anlandung auf den Bahamas, führte mich eine extreme Dschungeltrekking-Expedition 1991 nach Borneo. Das Ziel: die vollständige Durchquerung der berüchtigten “Insel der Kopfjäger“ auf dem Land- bzw. Flussweg. Da die Insel Borneo jedoch politisch dreigeteilt ist, musste ich auf meiner angepeilten Route einen Weg finden, die für Ausländer gesperrte grüne Grenze zwischen Indonesien und Malaysia irgendwie illegal zu überqueren.

Bevor ich zu den denkwürdigen Ereignissen komme, die sich fernab jeglicher Zivilisation mitten im Dschungel Borneos abspielten, möchte ich euch einen Filmklassiker vorstellen, der für mich vor und vor allem während der Tour von großer Bedeutung war. „Fitzcarraldo“ ist ein 1982 an Originalschauplätzen gedrehter, halb-dokumentarischer Abenteuerfilm des deutschen Regisseurs Werner Herzog. Der Protagonist, der ebenso exzentrische wie kongeniale Klaus Kinski, spielt den besessenen Opernliebhaber Brian Sweeney Fitzgerald, der davon träumt, in Iquitos, am Oberlauf des Amazonas, mitten im peruanischen Dschungel, ein Opernhaus nach dem Vorbild des Teatro Amazonas in Manaus zu errichten, um dort seinen verehrten Sänger Enrico Caruso auftreten zu lassen. Zur Baufinanzierung kauft er ein abgelegenes Dschungel-Areal zur Kautschuk-Gewinnung. Leider ist der Urwaldabschnitt auf dem normalen Flussweg durch Stromschnellen unerreichbar.

Also überzeugt Fitzcarraldo eine Gruppe gefürchteter Indios, seinen alten Flussdampfer Molly, mit dem er den Kautschuk transportieren will, über einen bewaldeten Bergrücken vom Rio Camisea hinüber zum benachbarten Rio Urubamba zu schleppen. Das scheinbar Unmögliche gelingt. Diese in der Filmgeschichte einmaligen, ohne Spezialeffekte gedrehten Szenen, hatte ich vor Augen, als ich auf den Spuren des österreichischen Forschungsreisenden Heinrich Harrer – einem meiner Reisevorbilder – innerhalb von fünfzig Tagen die Insel Borneo nahtlos durchqueren wollte.

Nach vier Wochen hatte ich mein Ziel der Durchquerung eigentlich längst erreicht. Von Kuching im Nordwesten der malayischen Provinz Sarawak kommend, erreichte ich mit Trucks den Kapuas River, befuhr ihn quer durch die indonesische Provinz Kalimantan mit Einbäumen bis zur letzten Siedlung Tanjung Lokang, heuerte dort Führer zur Überquerung des Muller Gebirges an und schipperte dann den mächtigen Mahakam Strom bis zur Ostküste Borneos, nach Samarinda, wieder runter. Zugegeben, es war vielleicht doch nicht ganz so einfach wie hier geschildert. Aber ich war in Höchstform und wollte mehr. Der verrückte Plan war, auf anderem Wege mit noch mehr selbstgewählten Schwierigkeiten zurück zum Ausgangsort Kuching zu gelangen.

Ich ergatterte einen Flug zur letzten Piste vor der Grenze zu Malaysia nach Longnawan. Auf den Zufall und mein Glück vertrauend, drückte ich mich tagelang an der kleinen Anlegestelle des Flusses herum und quatschte jeden noch so zwielichtigen Bootsführer an, ob er mich vielleicht mitnehmen würde. Am dritten Tag hörte ich von einer Gruppe indonesischer Holzfäller, die nach Malaysia wollten, weil dort die Bezahlung besser war. Sie hatten kein Geld mehr übrig fürs Essen und so machten wir einen Deal. Ich zahlte ihnen für acht Tage den Reis und natürlich die Bohnen und dafür würden sie mich mitnehmen und versuchen, mich unerkannt über die für Ausländer geschlossene Grenze zu schleusen. Die ersten Tage ging alles gut und wir paddelten von morgens bis abends lautlos und langsam, aber stetig, auf malerischen Flüssen immer entlang der grünen Mauer des jungfräulichen Urwald. Wie ich diese ohrenbetäubende Stille liebe – nur ab und zu unterbrochen durch das charakteristische Rufen eines Nashornvogels oder die lauten Gesänge der Gibbons!

Dann tauchte eine Hütte auf, Männer in Uniformen, Landesfahnen, laute Stimmen. Meine Begleiter hielten inne, diskutierten und gaben mir dann das verabredete Zeichen. Mit einem Satz ging ich auf Tauchstation und machte mich im Rumpf des Kanus ganz klein. Ich lugte unter der schweren Zeltplane durch, während unsere drei Boote ohne Kontrollen und unbehelligt an dem misstrauisch dreinblickenden Grenzbeamten vorbeiglitt. Ein freundlicher Gruß unseres Bootsführers und schon waren wir hinter der nächsten Flussbiegung verschwunden. Ich hatte es geschafft und war wieder in Malaysia. Uff!

In den folgenden zwei Tagen wurde der Flusslauf immer schmaler, das Wasser immer flacher und immer mal wieder mussten wir aussteigen, um die Boote über steinige Passagen zu ziehen. Doch plötzlich war der Flusslauf völlig zu Ende. Kommentarlos, als ob es völlig selbstverständlich wäre, machten sich meine Begleiter daran, die Boote auszuladen. Mein Hauptansprechpartner, Selasa, amüsierte sich über meinen fragenden Blick und erklärte mir, dass es von nun an zu Fuß weitergehen würde, um die Boote über den Berg zum nächsten Flusslauf zu befördern. Ich musste ungläubig lachen, aber genau so machten wir es.

Drei volle Tage lang trugen, zogen und schoben wir unsere drei Frachtkanus eines nach dem anderen durch dichtesten Urwald, über Stock und Stein, eine unglaubliche Schinderei. Dieser ebenso skurrile wie auch unwirkliche Anblick, wenn fünfzehn Männer mitten im Dschungel keuchend, schwitzend und fluchend unfassbar schwere Boote durchs Unterholz zerren, ließ die Bilder von Fitzcarraldo wieder sehr lebendig erscheinen. Ich fühlte mich wie der Hauptdarsteller in einer Neuauflage des Films als Klein-Fitzcarraldo. Auf der Kuppe eines steilen Urwaldhügels, den zum Erklimmen unsere gesamte Kraft in Anspruch genommen hatte, konnten wir das größte und schwerste Boot plötzlich nicht mehr halten. Das lehmige Seil entglitt unseren rutschigen Händen und das Kanu sauste gnadenlos bergab und entschwand im dichten Grün. Mit einem mörderischen Krachen zerschellte es frontal an einem Urwaldriesen. Das wars dann wohl mit der Weiterfahrt – aus der Traum.

Doch von Panik und Resignation war bei meinen Begleitern kaum etwas zu spüren. Nach kurzem Kriegsrat schien eine Lösung gefunden worden zu sein. Mein Respekt vor soviel Disziplin und Improvisationstalent stieg ins Unermessliche. Trotzdem verstand ich die prinzipielle Idee nicht. Warum mühten sie sich weiter mit dem kaputten dritten Boot ab? Erst als wir einen Tag später wieder nassen Boden unter den Füssen hatten und ich den Männern bei der Arbeit zusah, ging mir ein Licht auf. Da wurde emsig gehackt, gesägt, gehobelt, geschnitzt, ein Zwischenbrett gebastelt und provisorisch eingesetzt. Aus einem ehemals ganzen Kanu wurde ein halbes. Immerhin.

Doch schnell wurde das Problem deutlich. Zu Beginn unserer Tour waren es fünfzehn Personen, die sich auf drei Boote verteilten, was platzmäßig gerade mal ausreichend war. Nun quetschten wir uns alle in nur noch zweieinhalb Kanus hinein, wobei das halbe auch noch extrem hecklastig war. Völlig klar, das war zu eng, wir waren zu viele und vor allem viel zu schwer. Aber es gab keine Alternative. Wir quälten uns die trägen Fluten hinab Richtung Norden. Das Flusswasser reichte bis zur Oberkante der Bordwand und schwappte bei jedem Paddelschlag und jeder kleinen Welle hinein. Mit unseren Plastiktellern schaufelten wir unermüdlich das Wasser wieder hinaus. Die Arme schmerzten bis an die Grenze des Erträglichen.

Plötzlich hörte ich ein Rauschen, das mit jeder Minute lauter wurde. Hinter der nächsten Biegung sah ich sie, mit wachsender Angst, und wollte meinen Augen nicht trauen: Stromschnellen. Da würden wir nie heil durchkommen. Wir würden gnadenlos absaufen. Genau so war es. Schon hatte uns der reissende Strom mitgenommen. Die Wellen brachen mit aller Macht über uns hinein und wir hatten keine Chance. Um mich herum waren alle am Schreien, die meisten von Panik gezeichnet, mit blanker Angst im Gesicht, weil sie nicht gut schwimmen konnten. Ein Boot nach dem anderen kenterte, die Ladung ging komplett unter und wir wurden alle ins Wasser gezogen. Gegen tosende Wogen kämpfend und gefährlichen Felsen ausweichend, kämpften wir uns stromabwärts. Ich klammerte mich an meinen triefenden Rucksack und erreichte ein paar hundert Meter weiter fix und fertig, aber physisch relativ unbeschadet das Ufer.

In Borneo fand ich, was ich gesucht hatte: einen neuen Weg und grenzenloses Abenteuer. Das Glück, das einen am Leben erhält, findet man bisweilen nur am Ende der Welt.